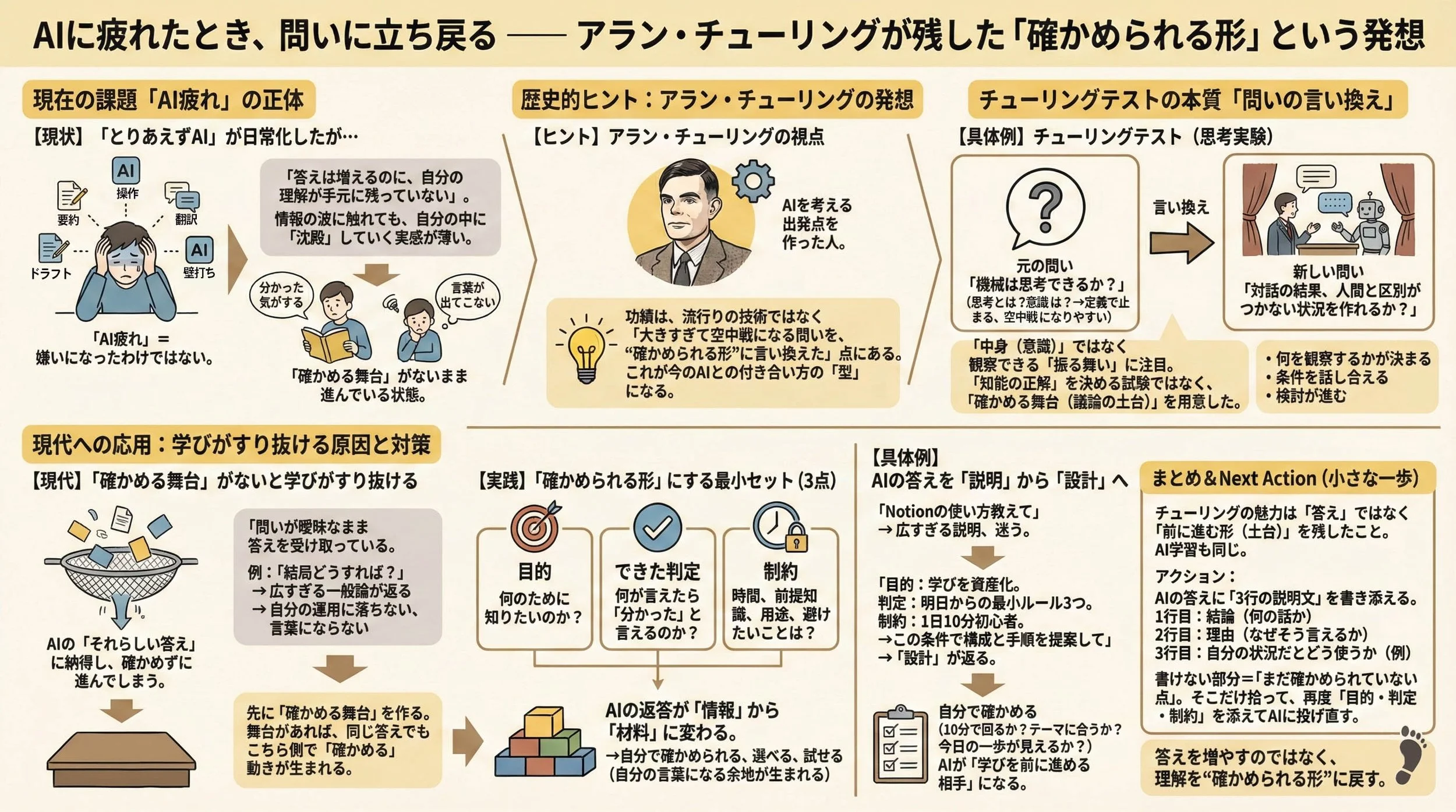

AIに疲れたとき、問いに立ち戻る

―― アラン・チューリングが残した「確かめられる形」という発想

私たちは毎日のようにAIを使っています。

文章の下書き、要約、翻訳、アイデア出し。

気づけば、

「とりあえずAIに聞く」が、

生活や仕事の動き方そのものになりつつあります。

ここで言う「AIに疲れた」は、

AIが嫌いになった、という話ではありません。

答えは増えるのに、

自分の理解が手元に残っていない感じがする。

情報の波に触れている時間は増えたのに、

自分の中に沈殿していく実感が薄い。

私は、そういう状態を指しています。

読んだ直後は分かった気がする。

けれど数日後、

自分の言葉で説明しようとすると、うまく出てこない。

私はこの状態を、

能力や努力の不足というよりも、

「確かめる舞台」がないまま進んでいる状態だと捉えています。

ここで手がかりになるのが、

アラン・チューリングが残した発想です。

チューリングは、

いまのAIを「便利な道具」として語る以前に、

AIを考えるための出発点を作った人として欠かせない存在です。

彼の名前が長く残っている理由は、

流行りの技術を当てたから、という話だけではないはずです。

大きすぎて空中戦になりやすい問いを、

“確かめられる形”に言い換えた。

私はこの一点に、

いまのAIとの付き合い方にも通じる「型」があると考えています。

アラン・チューリングの功績として今も語られる「チューリングテスト」

チューリングの功績として有名なのが、

1950年の論文で提示された、いわゆる「チューリングテスト」です。

なお、これはチューリングが生前に実際のイベントとして行ったというよりも、

論文の中で提案された思考実験としての枠組みだと私は理解しています。

チューリングテストは一言で言うと、

「機械は思考できるのか?」という問いを、

対話という場面で確かめようとする考え方です。

ここは大事なので、私の理解として結論を先に置きます。

チューリングテストは、

「知能の正解」を決めるための試験、というよりも、

議論の土台を作る試みだったと私は捉えています。

大きすぎて議論が散りやすい問いを、

“確かめられる形”に変換して、

検討が始まる舞台を用意する。

この発想が、

いまの私たちの「AIに疲れる感じ」を

ほどく手がかりにもなり得ると考えています。

チューリングテストで起きたことは「問いの言い換え」だった

「機械は思考できるのか?」という問いは、

そのまま扱うと噛み合いにくい問いです。

思考とは何か。

理解とは何か。

意識がないとダメなのか。

ここに正面から入ると、

定義の違いで止まりやすい。

議論が“感想”になりやすい。

そこでチューリングは、

問いを少しだけ言い換えました。

「思考できるか?」ではなく、

「対話の結果として、人間と機械の区別がつかない状況を作れるか?」へ。

つまり、

出てくる応答(やりとりの結果)だけを見たときに、

相手が人間なのか機械なのか、

判定する側が当てられない状態が起きるかどうか。

ここで確かめているのは、

「中身に意識があるか」ではなく、

外から観察できる「振る舞い」です。

この言い換えで、何が変わったか。

私は次の点が大きいと考えています。

- 何を観察すればよいかが決まる

- 「区別できない」と言える条件を話し合える

- だから、感想ではなく検討になりやすい

知能の最終的な定義が決まっていなくても、

少なくとも「確かめる舞台」ができます。

私はここに、

チューリングの魅力があると考えています。

答えを急がない。

でも、議論が止まらない形に整える。

この姿勢が、

AIが身近になった今ほど効いてくる場面があるはずです。

現代のAIでも「確かめる舞台」がないと、学びがすり抜ける

ここから、私たちの話に戻します。

AIに聞けば、

それらしい答えは返ってきます。

けれど、

答えが「それらしい」ほど、

こちらが確かめないまま先に進んでしまう面もあります。

読んでいる間は納得できる。

けれど、

「じゃあ自分は、まず何をやる?」が決まらない。

このとき起きているのは、

情報が足りないことというより、

問いが曖昧なまま答えを受け取っていることかもしれません。

たとえば、

「結局どうすればいい?」

「最適解は?」

のように聞くと、AIは幅広い一般論を返しやすくなります。

一般論は便利です。

ただ、一般論はそのままだと、

自分の運用に落ちにくい。

結果として、

内容が自分の言葉にならず、

時間がたつと手元からすり抜けやすい。

ここで必要なのは、

「もっと多くの答え」というよりも、

先に“確かめる舞台”を作ることだと私は考えています。

舞台があると、

同じ答えでも、こちら側で「確かめる」動きが生まれます。

これは、

チューリングテストの発想と同じ方向を向いています。

「確かめられる形」にするための最小セット

「確かめられる形」と言うと難しそうですが、

実務的にはシンプルです。

AIに投げる問いに、

最低限、次の3点を入れるだけで変わる場面があります。

- 目的:何のために知りたいのか

- できた判定:何が言えたら「分かった」と言えるのか

- 制約:時間、前提知識、用途、避けたいことは何か

この3点が揃うと、

AIの返答は「情報」から「材料」に変わりやすくなります。

材料になれば、

こちらが確かめられます。

選べます。

試せます。

つまり、

自分の言葉に置き換える余地が生まれます。

具体例:AIの答えを「説明」から「設計」に変える

たとえば、Notionを学ぶ場面を想像します。

曖昧な聞き方:

「Notionの使い方を教えて」

この聞き方でも答えは返ります。

でも広すぎて、結局迷いやすい。

ここで、確かめられる形に言い換えます。

確かめられる聞き方:

「目的:学びを“消費”で終わらせず、資産として残したい。

できた判定:明日から運用できる“最小ルール3つ”が欲しい。

制約:1日10分、初心者。

この条件で、ページ構成と運用手順を提案して」

この聞き方だと、

AIは“説明”よりも“設計”を返しやすくなります。

そしてこちらも、

確かめやすくなります。

- そのルールは10分で回るか

- 自分のテーマに合うか

- 今日やる一歩が見えるか

ここまで来ると、

AIは「答え製造機」というより、

自分の学びを前に進める相手になり得ます。

※ チューリングの発想を現代のAI学習に活かし、問いを「確かめられる形」に変えて理解を深めるための図解。

まとめ:チューリングの魅力は「答え」ではなく「前に進む形」を残したこと

アラン・チューリングが今も語られるのは、

彼が「知能とは何か」を決めきったから、というよりも、

別のところに理由があると私は考えています。

大きすぎる問いを、

確かめられる形に言い換えて、

議論が前に進む土台を作った。

チューリングテストは、

その象徴として扱えるはずです。

そしてこの考え方は、

現代のAI学習にも活かせます。

答えを増やす前に、

自分の言葉に置き換えられる形に戻す。

その順番に立ち戻るだけで、

学びが「資産」に近づく感覚が出てくるかもしれません。

Next Action(小さな一歩)

Next Actionは、

AIが出した答えを、自分なりの言葉で理解することです。

たとえば、

AIの返答の下に、

「3行の説明文」を書き添えてみてください。

- 1行目:結局、何の話か(結論)

- 2行目:なぜそう言えるのか(理由)

- 3行目:自分の状況だとどう使うか(例)

こうしておくと、

自分が理解できている部分と、

まだ曖昧な部分が見えやすくなります。

書けない部分が出たら、

そこが「まだ確かめられていない点」です。

その1点だけを拾って、

目的・できた判定・制約を添えて、

もう一度AIに投げ直してみてください。

答えを増やすのではなく、

理解を“確かめられる形”に戻す。

それだけでも、

AIとの距離感が少し落ち着くことがあります。